Familie und andere Katastrophen | Nelio Biedermann: Lázár | Besprechung

von IKGS München

Nelio Biedermanns Roman “Lázár“ erzählt die Geschichte einer Familie über drei Generationen. Er beleuchtet Abenteuer, Ängste und familiäre Konflikte im 20. Jahrhundert und zeichnet dabei ein Bild der Habsburgermonarchie und ihrer Umbrüche. Ein schaurig-schönes Buch, das Kritik und Publikum gleichermaßen begeistern wird.

15. September 2025Nelio Biedermann: Lázár. Roman. Berlin: Rowohlt Berlin 2025. 336 S.

Die Rezension gibt es auch zum Anhören:

„Am Rand des dunklen Waldes lag noch der Schnee des verendeten Jahrhunderts, als Lajos von Lázár, das durchsichtige Kind mit den wasserblauen Augen, zum ersten Mal den Mann erblickt, den es bis über seinen Tod hinaus für seinen Vater halten wird.“ (S. 11) Was für ein Romanbeginn! Nelio Biedermann schreibt ihn in seinem gerade erschienenen Buch Lázár und legt im Grunde alles hinein, was diese Familiengeschichte, die zugleich ein Panorama des 20. Jahrhunderts ist, auf den folgenden über 300 Seiten zu bieten hat. Der „dunkle Wald“, der Abenteuer und Schrecken gleichermaßen verspricht, das „verendete Jahrhundert“, das seine Schatten über die Familie wirft, Lajos’ „Durchsichtigkeit“ und seine Beziehung zu einem Mann, der nicht sein leiblicher Vater ist und das – im Gegensatz zu Lajos – wohl weiß, aber erfolgreich verdrängt, prägen die Erzählung, deren Sog man sich schwer entziehen kann.

Drei (Männer-)Generationen derer von Lázár – denn erzählt wird viel aus der männlichen Perspektive – bilden das Personenensemble: Sándor und sein Bruder Imre, Sándors Sohn Lajos sowie dessen Sohn István, von allen Pista genannt. Dazu gesellen sich Sándors Frau Mária, Lajos’ ältere Schwester Ilona, seine Frau Lilly und Pistas jüngere Schwester Eva. Sándors und Imres Eltern, die in Erinnerungen der Nachkommen lebendig werden, weisen sozusagen aus der Vergangenheit heraus die Richtung für die Familie. Der Patriarch kommt von einem Jagdausflug in den Wald nicht zurück; statt seiner erscheint ein Hirsch, der tot vor dem Haus zusammenbricht. Seine Frau verzweifelt am Verschwinden ihres Mannes, geht täglich in den Wald und kehrt irgendwann selbst nicht mehr zurück. Der ältere Sohn Imre, „dessen Naturschwärmerei mit dem Verschwinden des Vaters ein jähes Ende gefunden hatte“ (S. 21), entwickelt Visionen, liest E.T.A. Hoffmanns Nachtstücke und muss schließlich „zur Erholung in ein Sanatorium in den Schweizer Alpen“ (S. 27); bei seiner Rückkehr hat Bruder Sándor die Familiengeschäfte übernommen und ein in beruhigendem Blau gestrichenes Zimmer für ihn vorbereitet, aus dem er (ausgerechnet) in den Wald sieht, wo er „die Figuren Hoffmanns“ (S. 27) entdeckt.

Derart vom Autor über die Situation der adligen ungarischen Familie an der Schwelle zum 20. Jahrhundert ins Bild gesetzt, kann man sich als Leser eines gewissen Fröstelns nicht erwehren – sind die Anklänge an die Schauerromantik doch auch ohne Erwähnung der Nachtstücke offensichtlich und Nelio Biedermann in der Lage, auf wenigen Seiten eine Atmosphäre, ein beständiges Hintergrundrauschen zu kreieren, das sich scheinbar aus der gesamten Geschichte der Habsburgermonarchie speist, deren Ende unausweichlich und bekannt ist. Schlag auf Schlag geht es durch die Zeit. „Die Jahre kamen und gingen, zogen wie die Roma mit ihren Pferden und Zirkuswagen durch das Habsburgerreich, durch die im Donausumpf versinkende Monarchie. Und auf ihrem Weg durch dieses alte Reich, das von einem ebenso alten Kaiser regiert wurde, […] mieden die umherstreifenden Jahre auch das Schloss der Familie von Lázár nicht.“ (S. 45) Der Untergang der Titanic, der Erste Weltkrieg, das Ende der Imperien, die Weltwirtschaftskrise, der Aufstieg der Faschisten, der Zweite Weltkrieg, die Flucht vor den Russen, die Enteignung, Deportation und Zwangsarbeit, der Tod Stalins, der Ungarnaufstand und schließlich die Flucht in die Schweiz werden in Gestalt der von Lázárs, denen ihr Adelsprädikat beizeiten abhandenkommt, lebendig. Mit eindrucksvoller erzählerischer Leichtigkeit lässt Nelio Biedermann die Zeit vergehen, die Menschen zur Welt kommen, erwachsen werden und sterben, sodass ihnen andere folgen, denen das gleiche Schicksal zuteilwird.

Lajos’ Mutter Mária, die schon am Tag seiner Geburt Todessehnsucht verspürt „[…] und sich fühlte, als würde sie in den Kissen versinken, als wären die Taschen ihrer dunkelblauen Strickjacke mit schweren Steinen gefüllt, deren Gewicht sie hinabzog […]“, empfindet dies als „[…] kein schlimmes Gefühl, kein rasendes Fallen oder panisches Ertrinken, wie sie es aus ihren Träumen kannte, es war ein einfaches Eintauchen, ein stilles Aus-dem-Leben-Schwinden; es war alles, was sie wollte.“ (S. 12) Einige Jahre (und Romanseiten) später „[…] holte [sie] die dunkelblaue Strickjacke aus dem Schrank, zog sie an, ging hinaus, ohne zurückzublicken oder die Tür zu schließen […]“, steckt Steine in ihre Taschen und geht in den See, „[…] bis sie das Versinken ihrer Füße im schlammigweichen Boden und das Gewicht der Steine in ihren Jackentaschen spürte; bis sie das Wasser umschloss, als kehre sie zurück.“ (S. 77f.) Lajos’ Vater ertränkt „[…] die Trauer um seine verstorbene Ehefrau, deren Tod er sich mehr als einmal gewünscht hatte, nun aber, wie in einem tragischen Liebesroman unter ihrem Porträt kniend, bitterlich beweinte“ (S. 82), im Alkohol; dieser gibt ihm schließlich in Kombination mit dem Untergang der Monarchie, der im eigenen körperlichen Verfall seinen Ausdruck findet, den Rest, als er betrunken die Treppe hinabstürzt und „[…] mit gebrochenem Schädel darauf wartete, dass er seinen Hirnblutungen erlag“. (S. 103)

Lajos dagegen bleibt den Lesern den gesamten Roman lang erhalten, muss allerdings die Ablehnung seines Vaters und eine quälende, traumatische Internatszeit, die ihn später noch zum Therapeuten führen wird, ertragen, bevor er Lilly Grünfeld heiraten kann, die ihm aus flüchtigen Begegnungen in seiner Jugend bekannt ist. Leider stört der Tod des Vaters das junge Glück am zweiten Tag der Hochzeitsreise „[…] noch bevor sie das Meer gesehen hatten“. (S. 104) Der junge Baron läutet daraufhin ein neues Zeitalter ein. „Nach der Beerdigung, die durch und durch deprimierend gewesen war, schwor sich Lajos, dem Namen Lázár durch Taten statt durch bloße Übernahme der Baronie Ehre zu verleihen.“ (S. 104)

Der gute Vorsatz hält ihn nicht davon ab, in das tradierte Verhaltensmuster außerehelicher Affären zu verfallen, aber dennoch ist seine Ehe mit Lilly glücklicher, als es die seiner Eltern und Großeltern war. Das ändert sich mit der Geburt des Stammhalters Pista, die dem regelmäßigen erfüllenden Liebesleben einen Riegel vorschiebt. In ihm setzt sich das düstere Erbe der Lázárs fort. „Pista fühlte sich nicht nur von den Schatten angezogen, mit denen er sprach, als seien es Menschen […], sondern von jeder Art von Dunkelheit. Er bevorzugte dunkle Kleidung, war fasziniert von dem düsteren Kellergewölbe, das ihm wie das Unterbewusstsein des Schlosses vorkam, und erwartete sehnlichst die kurzen Tage des Winters und die Dämmerstunden, in denen sich das Licht zurückzog, die Helligkeit abnahm, die Schatten länger und zahlreicher wurden. An seinem sechzehnten Geburtstag färbte er sich […] sogar die Haare dunkel.“ (S. 124f.)

Und nicht nur Pista ist ein Fleck auf Lajos’ krampfhaft weiß gehaltener Weste, auch der Krieg verlangt ihm einiges ab. Nachdem Ungarn der Sowjetunion 1941 den Krieg erklärt hat, bleibt er „[…] in Pécs und kümmerte sich um Organisatorisches“ (S. 192), was nach der dritten Wiederholung und drei Jahre später nichts anderes bedeutet als: „Die Juden mussten erfasst, gekennzeichnet, entrechtet, enteignet und ghettoisiert werden.“ (S. 194) Der Gedanke an seine Schwester Ilona, die mit ihrem als „Mischling ersten Grades“ (S. 136) geltenden Mann und den beiden Kindern aus Deutschland fliehen musste und es über die Schweiz in die USA geschafft hat, berührt ihn, aber da seine Beteiligung rein bürokratischer Natur war, kann er sich ganz gut selbst belügen. Zudem hatte er einen verfolgten Priester bei sich versteckt, was trotz dessen späterer Verhaftung durch die Gestapo sein Gewissen einigermaßen beruhigt.

Pista hingegen wird in der Schule wie sein Vater von den Mitschülern gequält, weiß sich aber durch körperliche Ertüchtigung irgendwann dagegen zu wehren und erlebt seine erste große Liebe mit Matilda, die er nach dem Krieg verzweifelt sucht und dann erst erfährt, dass sie Jüdin war und mit ihren Eltern deportiert und ermordet wurde. Am Ende des Romans findet er sich mit seiner jüngeren Schwester Eva, die er als Ausgleich für seine eingebildete Schuld an Matildas Tod zu beschützen versucht, in den aufgeheizten Tagen des Ungarnaufstands wieder, verkehrt in revolutionären Kreisen und veröffentlicht sogar einen aufrührerischen Artikel, unter den er „im Siegesrausch“ (S. 313) seinen richtigen Namen gesetzt hat. Nach der Verhaftung seines besten Freundes János bewegt ihn die Angst zur Flucht mit Eva. „Da die Grenze zu Österreich nach der ersten Fluchtwelle mittlerweile streng bewacht wurde, hatten sie beschlossen, nach Jugoslawien zu fliehen. Von dort wollten sie weiter in die Schweiz, die die ungarischen Flüchtlinge nun, im Gegensatz zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, mit offenen Armen empfing, weil, so die Filmwochenschauen, die gegen den Kommunismus widerständigen Ungarn ,von der freien Welt in ihrem Kampf allein gelassen‘ wurden.“ (S. 321) Nach der abenteuerlichen Grenzüberquerung beschleicht Pista während der Zugfahrt eine letzte Erinnerung: „Als sie an Zagreb vorbeifuhren, […] dachte Pista daran, dass seine Eltern hier die einzige Nacht ihrer Hochzeitsreise verbracht hatten.“ (S. 330) Etwas später kann er die Zukunft sehen: „Zagreb lag hinter ihnen – und damit die ganze ihnen bekannte Welt. Vor ihnen lag Zürich, der See, die weißen Schwäne und verschneiten Berge.“ (S. 331)

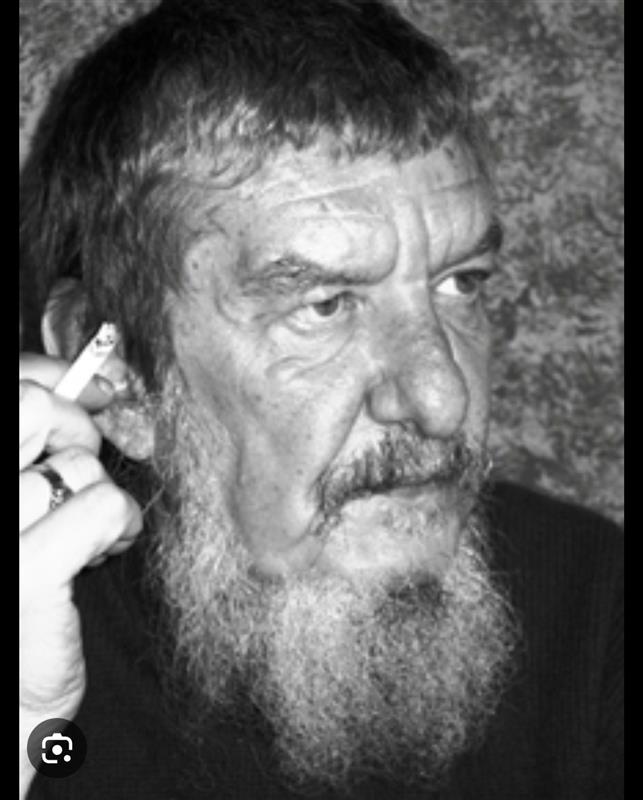

Der 22-jährige Nelio Biedermann studiert Germanistik und Filmwissenschaft und legt mit Lázár nicht etwa sein Debüt vor, was erstaunlich genug wäre, sondern bereits seinen dritten Roman. Väterlicherseits der Adelsfamilie Biedermann von Turony entstammend, hat deren Geschichte ihm das Material für sein schillerndes literarisches Panorama der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geliefert; ein Großonkel in Budapest, der die Familienchronik hütet, hat ihm viele Fragen, vor allem zu Alltäglichem, beantwortet. Zur Vorbereitung diente dem jungen Züricher Autor unter anderem die Lektüre von Joseph Roths Radetzkymarsch (1932) und Thomas Manns Buddenbrooks (1901).

Lázár hat schon vor Veröffentlichung ein breites Medienecho gefunden und erscheint in über zwanzig Ländern, darunter England, Frankreich, Spanien, Polen, Ungarn und die USA. Das Lob der Kritiker ist ihm gewiss, und auch die Leserinnen und Leser werden diesen schaurig-schönen, mit großer Wärme und Meisterschaft geschriebenen, prallen Familienroman lieben.

Doris Roth