Voll witzig – und ernsthaft zugleich | Barbi Marković: Stehlen Schimpfen Spielen | Besprechung

von IKGS München

Wer braucht Poetikvorlesungen? Wen interessiert das Nachdenken einer Autorin über ihre eigene Literatur, über deren Entstehung, ihre Formen, ihre Inhalte, ihre Wirkung und ihre Funktion? Wer liest sich fest in wortreichen und oft umständlichen Erörterungen von Prinzipien literarischen Schreibens? Studierende der Germanistik vielleicht, aber sonst… „Stehlen Schimpfen Spielen“ allerdings macht recht schnell klar, dass man vor diesem von Ingeborg Bachmann, Christa Wolf und vielen anderen geadelten Genre nicht in Ehrfurcht erstarren muss, sondern eine Autorenpoetik auch spielerisch und lustig anlegen kann.

20. Oktober 2025Barbi Marković: Stehlen Schimpfen Spielen. Rowohlt Verlag: Hamburg 2025. 139 S.

Wobei die Autorin, die 1980 in Belgrad geborene und seit 2005/06 in Wien lebende Barbi Marković, zum Stichwort Poetikvorlesung erst einmal kategorisch feststellt: „Niemand weiß, was das ist“. (S. 9) Weshalb sie zwei Wochen vor dem abgemachten Termin notiert: „Ich sitze an meinem Schreibtisch und weiß nicht, was ich schreiben soll“. (S. 11) Irgendwie fängt sie dann doch an und durchläuft dabei ständig die „Bandini-Amplituden im Minutentakt […] mit unermesslichen schriftstellerischen Ambitionen und tiefen Downphasen dazwischen“. (S. 13) In einem Ankündigungstext für die sie einladende Universität hatte sie viel versprochen: „Ich habe gesagt, dass ich erzählen werde, warum ich stehle, warum Schimpfen wichtig ist und warum ich formale und inhaltliche Regeln brauche und breche“. (S. 15f.) Und allen Hindernissen und Anfechtungen zum Trotz versucht sie, ihr Versprechen einzuhalten.

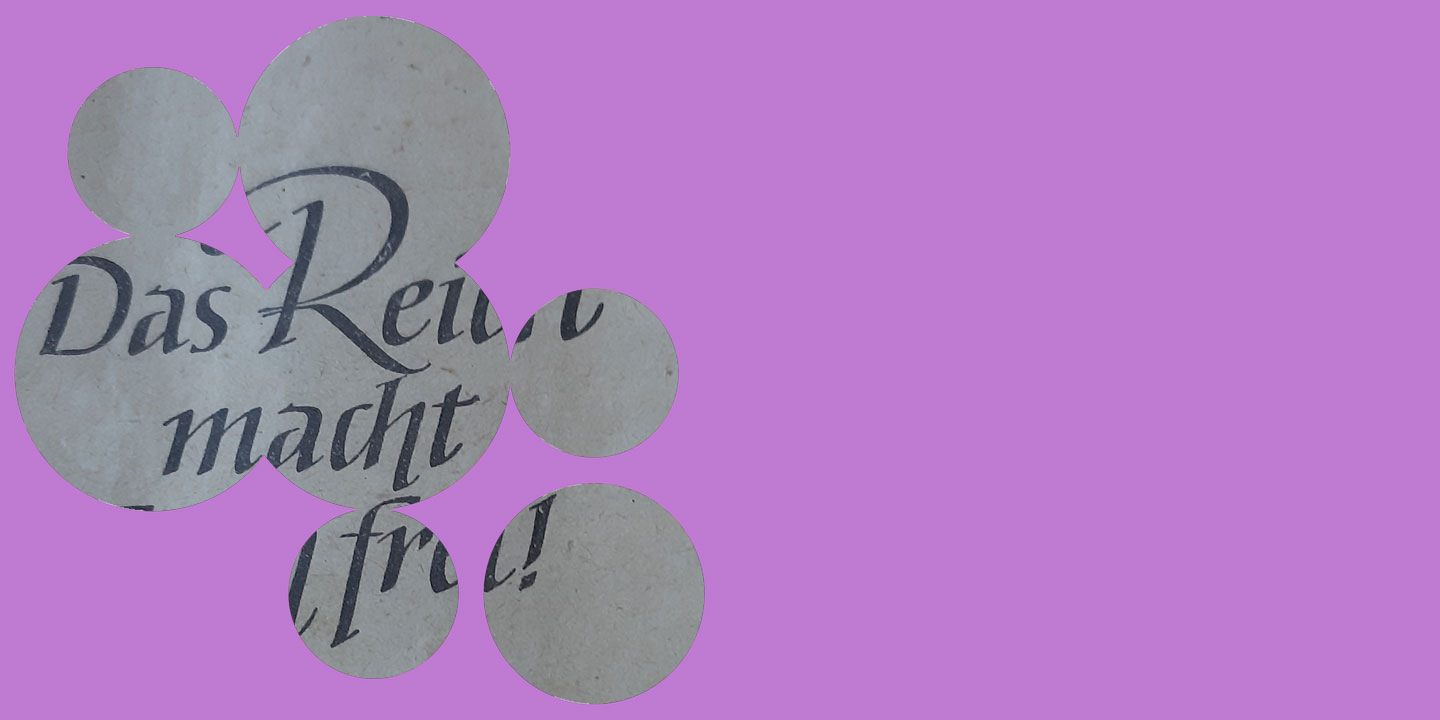

Man erhält mit diesen Poetikvorlesungen, so „barfuß und schmutzig im Gesicht“ (S. 26) sie auch daherkommen, durchaus das, was man erwarten darf, nämlich einen Überblick über das bisherige Werk der Autorin. Sie spricht über ihre literarischen Anfänge als Lektorin im Belgrader Rende Verlag und das Entstehen ihres Debütromans Izlaženje, einem in serbokroatischer Sprache verfassten Remix aus Thomas Bernhards legendärem Buch Gehen. Dieses Werk und ihr eigener Erstling, der 2009 in der Übersetzung von Mascha Dabić unter dem Titel Ausgehen auf Deutsch erschien, seien „parallele Bücher mit gleicher Seitenzahl und fast gleicher Anzahl von Sätzen“, heißt es. (S. 26). „Einen literarischen Remix zu schreiben, bedeutete auf der praktischen Ebene, die syntaktische Struktur des Originals so weit wie möglich beizubehalten, bei gleichzeitiger Veränderung der inhaltlichen Variablen, wie etwa der Eigennamen, Orte und Handlungsstränge.“ (S. 26) Kann man, darf man eine derart kunstvolle Collage wirklich „Stehlen“ nennen? „Oft stehle ich, um einen neuen Einstieg in meine Gedanken zu finden und mich von fremden Sätzen tragen zu lassen.“ (S. 33f.) Ihr Remix des Textes des in Serbien hoch geschätzten Thomas Bernhard sei nicht ihr „erstes Verbrechen dieser Art“ (S. 40) gewesen, gesteht sie – schon als Schülerin habe sie Ähnliches versucht, mit der sogenannten Volksheldendichtung, dem „Deseterac, dem beliebten Zehnsilber“. (S. 41) Stehlen?

2011 trat Barbi Marković ihr Amt als Stadtschreiberin in Graz an, was zur Publikation von Graz Alexanderplatz (2012) führte – auch darüber wird man ziemlich ausführlich informiert, wobei die steirische Landeshauptstadt nicht immer im besten Licht erscheint. Die Skrupel bleiben: „Man kann sowieso nicht gewinnen bei einer Poetikvorlesung. Jeder Satz fühlt sich ungut an. Künstlich, gewollt. Mir ist es so unangenehm, alles, was ich mache, auseinanderzunehmen“. (S. 59) Richtig bekannt, auch in Deutschland, wurde Barbi Marković mit dem schon großenteils auf Deutsch verfassten Roman Superheldinnen (2016), der unter anderem mit dem Förderpreis des Adelbert-von-Chamisso-Preises ausgezeichnet wurde.

Spätestens durch diesen wunderbaren Roman wurde die Autorin immer wieder mit der Frage nach besonderen Problemen beim Schreiben in einer Fremdsprache konfrontiert, und auch in ihrer Poetikvorlesung gibt sie Auskunft darüber. Selbstverständlich könne man, betont sie, auch in einer fremden Sprache literarisch schreiben. „Mich ständig danach zu fragen, ob es überhaupt möglich ist, in der Zweitsprache zu schreiben, und die Erklärung für alles, was meine Texte ausmacht, in meiner Erstsprache zu suchen, nervt. Ich muss mich dann zum hundertsten Mal legitimieren, muss beweisen, dass ich überhaupt schreiben darf.“ (S. 75) Basta! So viel dazu.

Warum das Schimpfen auch und gerade in literarischen Texten notwendig und sinnvoll sein kann, erörtert Barbi Marković in den Ausführungen zu ihrem dritten Roman Die verschissene Zeit (2021). Es sei nicht egal, ob jemand sie oder, wie Werner Schwab, sich selbst beschimpft, ob es sich um einen Streit handle oder um Literatur, oder ob ein Ding beschimpft wird („Diese Scheißtastatur!“), und wenn es wirklich böse gemeint sei, könnten die nettesten Worte Schimpfwörter sein („Du Dichterin, du Schöne, du Blume“). „Beim Schimpfen geht es um Feingefühl und Machtverhältnisse, wie immer.“ (S. 84) Und oft sei das Schimpfen auch aus der Not geboren, sodass man sogar von einer „Notfallpoetik“ sprechen könne: „Der Text entsteht überall, wo ich bin, und enthält alles, was mir über den Weg läuft“. (S. 97) Auch in ihrem vierten Buch Minihorror (2023), für das Barbi Marković im März 2024 den Preis der Leipziger Buchmesse erhielt, wird viel und derb geschimpft – was dem Text meistens ziemlich guttut und ihm jedenfalls gewiss nichts nimmt.

Stehlen Schimpfen Spielen gibt Auskunft über literarisches Schreiben in einer selbst gewählten Sprache, samt wichtigen Hintergründen – wer hätte, das nur als Beispiel, die Werke von Barbi Marković mit der Recherche von Marcel Proust in Verbindung gebracht? Zugleich aber dekonstruiert die Autorin das Genre Poetikvorlesung und holt es aus dem Hörsaal auf die Straße. Und sie macht deutlich: Im praktischen literarischen Leben geht es weniger um ästhetische oder poetologische Fragen, sondern zuallererst um Geld und Macht. Wie im richtigen Leben. Barbi Markovićs Text, eher freche Notizen beim Verfertigen einer Poetikvorlesung als ein unerschütterlich in Stein gemeißeltes Werk, stellt, wie gesagt, auch ihre „Gemütsschwankungen zwischen Größe und Armseligkeit“ (S. 13) aus, und erst die grundsympathische Ehrlichkeit der Autorin macht ihn zu einem anregenden und oft amüsanten Lesespaß. „Ich wollte eine Poetikvorlesung schreiben, die so gut ausgeführt ist, dass man sich denkt: Das ist keine Poetikvorlesung.“ (S. 136) Genau das ist ihr gelungen.

Klaus Hübner